こんにちは、ワーママpicaco(@wmpicaco_)です。

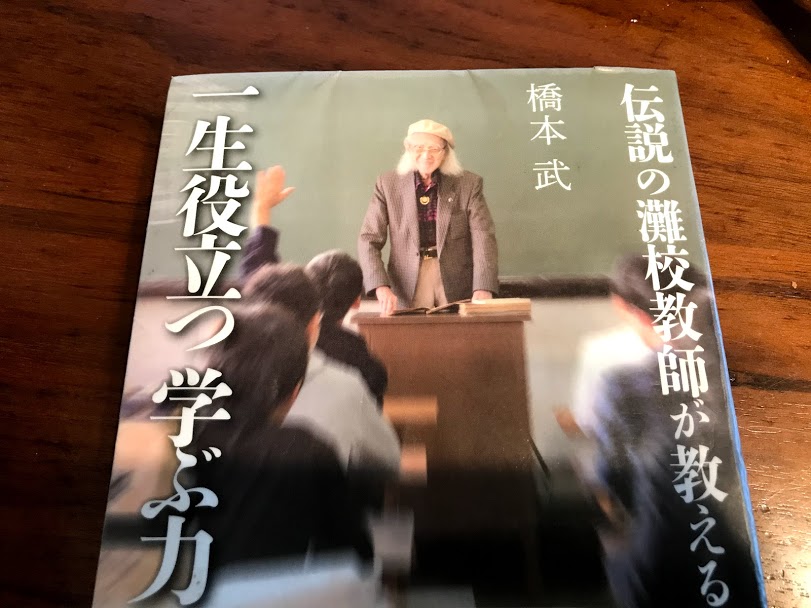

上の子が小学生になり、教育に対する関心が高まっているこの頃。都市部で加熱する「中学受験」についても気になっている中、神戸の名門私立中高一貫校である「灘校」の伝説の教師が書いたという本「伝説の灘校教師が教える一生役立つ学ぶ力」を読んだので、読んで得た学びをまとめます。

created by Rinker

¥90 (2024/04/28 23:47:56時点 Amazon調べ-詳細)

1 著者の橋本武先生について

著者の橋本武先生は、この本の発売当時(2012年)100歳で、灘校一筋50年勤めて伝説として語られる国語の教師。灘校を私学初の「東大合格者日本一」に導いた人物としても知られているそう。

橋本先生の国語の授業は特徴的で、中勘助の「銀の匙」という薄い200ページほどの文庫本を3年間かけて読み込むというもの。作品内で凧揚げのシーンがあれば外で凧揚げをし、駄菓子が登場すれば教室で実際に食べてみる。このやり方が「スローリーディング」と銘打たれてマスコミに大きく取り上げられらようになった。

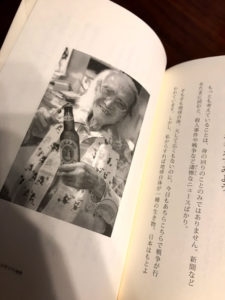

100歳当時もカルチャースクールで現役の講師として活躍している、とのことで、あとに趣味の項で書いた「120歳の大還暦まで生きること」を目標にしていると書いてあったので、8年経った現在(2019年)でもご存命だったらいいな、と思い調べてみると残念ながら2013年に亡くなられたようだった。

それでも、本で先生が考え方を世に共有していたからこそ、今になりその文章を自分が読めたのだと、そのことを大変ありがたく思った。

2 学ぶ」ということについて

学ぶとはどういうことか、先生が書かれていた以下のことは、私がまさに自分の子どもたちが「そうなったらいいな」と目標にしていることだった。「学ぶ」は本来進んでやりたくなるような楽しいことのはずなのに、勉強に対してそうは思えなかった自分の過去を振り返って、どうすれば子どもたちがそのように思うことができるのか、ずっと考えている。

・「学ぶ」という義務を 「遊ぶ」という気持ちに切り替えられれば、子どもたちは進んで、「学ぶ」ことに参加するようになる。

・これを大人が教えてあげなければならない。自然にそう思わせる方向に導かねばならない。

・大人が遊びの要素をちゃんと散りばめておけば、自然とさまざまなことを学んでいく。それはつまり横道にそれる、ということ。

・みずから進んで参加するのが「遊び」であり「学び」もそうであるべき。子どもは、ひとたび自然と何かに興味を持てば、自分から進んでやるようになる

この中で「大人がそのように導かなければならない」というところに、親としての責任のようなものを感じた。悩みながらではあるが、できる限りのことはしていきたい。

また、橋本先生は国語教師なだけあって、「国語力がすべての学問の基礎になる。」と語る。

「理数系でもまずは説明や設問などの文章を理解できなければはじまらない。自然とそういったことがわかる、感じられるようにもっていくのが教師、大人の役目である」と。国語力が大切だということも、子ども自らが実感していくことが大切なのだなと気が付かせられた。

3 「本を読む」ということの意義

本を読むことは昔から大好きな私なので、その効能は理解していて、子どもたちにも本好きになってほしいと願うが、なかなか思いどおりにはならない。(子どもたち、本よりyoutubeばかり見ている….)

本を読むことは人生を豊かにすると思っていて先生の以下の考え方にも全く同意だ。

「ひとりの人生において体験できること、見聞きできることはおのずと限られている。しかし読書を通じて、そうした自分では体験できないことを知ることができるとともに、自分とは違う人間、生き方があるということも見えてくる」

また、「多くの本を読む」ということは経験してきているが「ゆっくりじっくり一冊の本を読み込む」ということは今まで私自身ほとんどやったことがないので、それも必要なことなのかなと改めて感じた。

以下、文中より。

「考える力を付けるためにゆっくりじっくり一冊の本を読み込む。それと同時に、人の生き方あり方の幅を知るためになるべく多くの本を読む。この両輪がそろってはじめて、真に国語力を養う読み方、ということになる。」

3 国語力のカギとなるのは「書く」である

先生は学校で生徒に、月一冊の読書課題を与えた。そして、あらすじ、内容をまとめさせたり、よかったところ、感銘を受けた表現、文中で述べられている考えに賛成か反対か、を書かせたそう。「書くことによって読むだけではなかなか身につかない、判断力、構成力、集中力、が養われる」との考えからだった。

確かに「書くこと」による学びは多いと感じる。しかも「家庭でもできる書く練習」まで丁寧に紹介されていて、ぜひとも我が家でも実践していきたいと思った。

・あらすじの整理や読書感想文

・誰かと手紙のやりとり

・親があれこれ口出ししないこと、が重要

・できれば子供が読んでいるのと同じ本を読んでみて、子どもが書いた文章を丁寧に読み込み、褒めるべき点はきちっと取り上げて褒めてあげればよい

今や文章を書くといっても、スマホやPC、また音声入力までもができる便利な時代だが、「できれば文章は手書きして体に覚え込ませたほうが、本物の力になる」ということも気に留めておきたい。

そういう意味でも、最近上の子に受講させはじめた通信教育は添削教師との手紙のやりとりのような要素もあり、よい効果がありそうな気がしている。

4 趣味を持つことの意義

先生が就職した当時(昭和9年21歳)、私立は公立に比べ就職先として明らかに格下。灘も今のように進学校ではなく落ちこぼれか多い学校だった。戦後の教育制度改革で公立に学区制が適用され、ある程度評価の定まりつつあった灘にも学生が集まるようになり教職員の努力も相まってレベルが急速に上がっていった。独自の教科書を使い指導要領的なものも自分で作ったそうで、「はじめに行動ありき、で自分のやりたいことをやりたいようにやってきたにすぎない」と語られている。有名なスティーブジョブスのスピーチ「あとから振り返ると点と点が線でつながっていく」を思い出すような話だ。

やりたいことをやっていく、という流れで趣味についても書かれていて、多趣味な方だったようだ。

「趣味は人生の幅を広げてくれる。そして、のめり込んだ趣味の数が多ければ多いほど、より人生が楽しくなる。横道は、実は人生のありとあらゆるところに張り巡らされている。要はこれに気づくかどうかだけの話。」

先生は100歳当時でも、趣味の和綴じ本づくり、原稿執筆、校正、文化教室などやりたいことが多すぎて困っている。「もっと時間が欲しいぐらいで忙しくて死ぬひますらない」と言うのだから、理想的だなと思った。私もこういうおばあちゃんになりたい。人生100年時代と言われ100歳近いお年よりも珍しくはないが、その頃になると日中ほとんどテレビの前でぼんやりしている、みたいなイメージがある。今でこそ「やりたいことが多すぎて時間が足りない」と感じているが、こう感じているのは幸せなことだし、今後もずっとそういう生活をしていきたいと思った。

夢や目標はいつになっても持ち続けるべきだとのことで、先生の夢は

・120歳の大還暦まで生きること

・生まれ変わってでも灘校の教師になって銀の匙授業をおこなうこと

だそう。そしてそれぞれの夢について具体的なアクションプランまで立てているところがすごいと思った。

108歳茶寿、111歳皇寿、120歳大還暦のそれぞれのお祝いパーティーで何を着るかまで計画していたり、新たに「銀の匙授業」研究ノートを作りはじめていて、完成次第、灘校に納めるつもりだと言うのだ。これが夢を実現し続けられるコツなのではないかと。新たな研究ノートはすでに灘校に寄贈されたのだろうか、実現しているといいな、と思いながら本を読み終えた。

子供の教育についても、自分の生き方についても、学ぶところが多い良い本でした。

参考になればと思います。

created by Rinker

¥90 (2024/04/28 23:47:56時点 Amazon調べ-詳細)

The following two tabs change content below.

wmpicaco

2人の子どもを育てるアラフォーのワーキングマザー。転職経験なしの会社員。自分が本当にやりたい仕事はなんなのか?を模索しながら暮らしています。

詳しいプロフィールはこちら

最新記事 by wmpicaco (全て見る)

- デジタルフォトフレーム:家族の絆を深める魅力的なインテリアアイテム - 2023-05-25

- 驚きの通話料金!G-Callでスマホからの通話費を半額以下にする方法 - 2023-05-24

- 皮の厚い柑橘類を簡単にむく!夏みかん・いよかん・はっさくに便利な「ムッキーちゃん」 - 2023-05-19